養蜂を副業にして稼ぐ方法をご紹介します。

養蜂をする上で気をつけるトラブルや、養蜂箱の作り方などについても解説します。

はちみつが好きな方や、単価の高い商品を販売してお金を稼ぎたい人はぜひ参考にしてみてください。

養蜂を副業にする3つの魅力

養蜂を副業にする3つの魅力についてご紹介します。

養蜂業に興味がある方は参考にしてみましょう。

単価が高い

ニホンミツバチのはちみつは高価で、1キロあたり1万円〜2万円と高値で販売がされています。

ミツバチを飼育してはちみつが採取できるまである程度の時間はかかりますが、一度収入を得るまでのサイクルが分かれば定期的に収入を得ることができるでしょう。

初期費用がかからない

初期費用は養蜂箱の作成費用程度で済むため、それほどお金をかけずに始めることができるのも養蜂の魅力です。

養蜂箱の作り方の詳細は後述しますが、初心者でも簡単に作ることができます。

住宅街でも飼育ができる

ミツバチを飼育する場所は草木の多い山や畑の近くが適していますが、環境を整えれば住宅街でも始めることができます。

ベランダや庭のスペースを利用して小規模な養蜂箱を設置し、網やネットなどを利用すれば周辺の住宅にも迷惑をかけず飼育することができるでしょう。

ただし、マンションのベランダなどは近隣住民の迷惑になる可能性が高いので、基本的に養蜂はできません。

また、ミツバチの飼育はそれほど手間がかからず、初めての人でも事前にある程度の知識を得れば誰でも始めることができます。

養蜂の届け出について

ミツバチを飼育する場合、養蜂振興法に従って各都道府県に届け出を出す必要があります。

副業として稼ぐための養蜂だけではなく、自家消費分や趣味の範囲であってもミツバチを飼育をする限りは届け出が必要となります。

ミツバチは自分の土地の中だけで蜜を集めてくるのではなく、近所の土地や公有地の草木などからも集めてくる可能性があります。養蜂家同士で蜜源を奪い合うなどのトラブルを防ぐためにも、行政が養蜂家を把握できるよう届け出が義務付けられています。

蜂の種類や条件によっては届け出が不要になる

全ての養蜂に必ずしも届け出が必要になるわけではなく、セイヨウミツバチの場合は必ず届け出が必要になりますが、ニホンミツバチの場合は都道府県によって届け出の要否が異なり、条件によっては届け出が不要になるケースもあります。

飼育するミツバチがニホンミツバチである場合、まずは住んでいる地域で届け出が必要になるか確認しましょう。

届け出の基本的なルールは、ミツバチを飼育する年の1月31日までに市役所や町村役場へ「蜜蜂飼育届」を提出します。書式や細かいルールは各都道府県によって違い、ほとんどの都道府県ではホームページで手続き方法を開示しているので確認してみましょう。

ミツバチの養蜂箱に必要な材料と作り方

ミツバチ用の養蜂箱を作る際に必要な材料と作り方をご紹介します。

前述したように養蜂箱の作り方は難しくありません。以下の作り方を参考にしてみましょう。

養蜂箱に必要な材料

ミツバチを飼育する養蜂箱にはさまざまな種類がありますが、本記事では「重箱式巣箱(じゅうばこしきすばこ)」についてご紹介します。

重箱式巣箱は簡単に作れて管理もしやすいため初心者向けです。重箱式巣箱の材料は値段も安めで入手しやすい「杉」を使うのが一般的ですが、「合板」は耐久性があまり良くないため、できれば避けた方が無難でしょう。

杉だけでなく「ヒノキ」や「松」などの木材でも代用可能で、板厚は30mm以上のものがおすすめです。

30mmもない薄い板を使うと、ミツバチの天敵であるスムシやオオスズメバチに板を破られたり、貫通される危険があります。

また、ある程度厚みがあった方が断熱性もあるので、なるべく30mm以上の板厚の木材を選ぶのがよいでしょう。

養蜂箱の作り方

重箱式養蜂箱の作り方の大まかなフローは、底板に巣門枠をのせ、その上に重箱を重ねていきます。重箱一つの大きさは、縦250mm~300mm、横250mm~300mm、高さ150mm程度のサイズが一般的ですが、用意した木材に合わせて適宜調整しましょう。

まずは、天井と底は後にして、杉板4枚を使い重箱の枠から作っていきます。各板の真ん中に3.5mmほどの穴を開け、巣落ち防止のための針金を十字に掛けたら、重箱の上部にスノコを乗せます。

次に、巣門枠を作ります。巣門枠の縦横のサイズは重箱と同じで、高さは重箱の3分の1程度(50cm)あればよいでしょう。

重箱と同じように4枚の板で枠を作り、下部にやすりなどで蜂の入り口を一つ作ります。入り口の高さはオオスズメバチが入ってこられない「7mm」ほどの大きさにします。

横幅は100mm以上取り、巣門枠ができたら底板の上に乗せます。底板は、上に巣門枠と重箱を乗せられるサイズであればどのような大きさでも問題ありません。

重箱の上部(スノコの上)には天井板を乗せます。天井板は蜂が天井に巣を作らないように網を張った板を用意し、その上に波板などの雨除けを乗せれば完成です。

下から底板、巣門枠、重箱、スノコ、網を張った天井板、雨除けの波板と重ねたものが重箱式巣箱です。

既成の養蜂箱キットもある

簡単とはいえ材料から揃えて自分で養蜂箱を作るのが面倒な場合は、購入してすぐに使える養蜂箱キットもあります。

市販の養蜂箱にはアカリンダニの対策でメントールが入れられる構造のものもあったりするので、害虫トラブルが心配な方も市販の養蜂箱を検討してみることをおすすめします。

また、養蜂用のスノコだけでも販売されているので、自分が始めたい規模や環境に合わせて養蜂箱を用意しましょう。

養蜂箱の設置場所と設置方法

養蜂箱を準備したら、自宅の庭やベランダなどに設置します。設置方法は作成した養蜂箱をそのまま置くだけです。

重箱がずれてしまうのが心配な方は、養生テープで固定しておきましょう。

養蜂箱を置くのにおすすめの場所は、直射日光が当たらず、湿気の少ない場所がよいとされています。養蜂箱の作り方の中で、雨除けの波板を一番上に置くことをご紹介しましたが、この波板を準備できなかった場合は雨が直接当たらない場所に置きましょう。

養蜂を副業にして稼ぐ場合、できるだけ多くのミツバチを集めたいので、似たような場所にいくつも養蜂箱を置くよりは、異なる条件下の場所に一つずつ養蜂箱を設置する方が捕獲率が高まります。

自然の多い地方などは養蜂箱の設置に適している

蜜源となる植物が多い農村地などは、特に養蜂箱を置くのに適しています。実際に農家の方の中には果樹の樹木の近くで養蜂を兼業している方もいます。

ただし、前述したように養蜂をしている人の近くで養蜂を始めるのはトラブルの原因にもなるので、そのあたりの確認はしておくようにしましょう。

ミツバチを飼育する際のトラブルや注意点

養蜂を始める際のトラブルや注意点についてご紹介します。

失敗しないためにもチェックしておきましょう。

近隣トラブル

前述したように、養蜂はミツバチが飛び回るため近隣の迷惑となりトラブルになる可能性があります。

マンションなどの集合住宅は隣人に迷惑がかかるためできませんが、それでも副業として始めたい場合は、できるだけ住宅が密集していない地域の空き地を借りて養蜂箱を置くのも一つの方法です。

天敵から守る

ミツバチの最も身近な天敵であるオオスズメバチから守る必要があります。

オオスズメバチがどこで繁殖しやすいか、近くに巣がないかなど調査した上で、養蜂箱を設置するようにしましょう。

ミツバチが過ごしやすいよう管理する

ミツバチが過ごしやすいよう適切に管理していくことも大切です。

養蜂箱を作る上で湿気を防ぎカビの発生を抑止することもできるので、巣門箱の入り口の横幅は広めに取り、巣の中が高温多湿にならないようにするなど対策をしておきましょう。

収穫したはちみつの販売方法

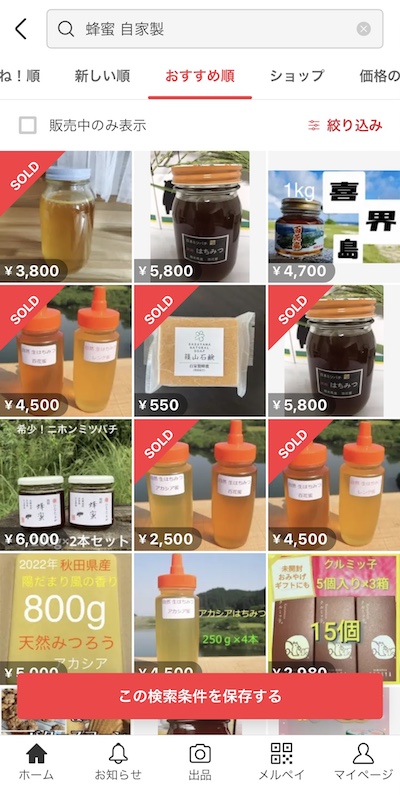

養蜂で天然のはちみつが収穫できたら、メルカリなどのフリマアプリで出品してみましょう。

以下は実際にメルカリで出品されている自家製のはちみつです。

はちみつは単価が高いため、500g入る瓶に詰めれば5,000円前後で販売することができます。

注意点として、採取したはちみつを加工して販売する場合、加工食品の販売は保健所の許可が必要となるのでご注意ください。

まとめ

一見難しそうな養蜂ですが、個人でも届け出を出して許可を得れば誰でもすぐに始めることができます。

実際に戸建てに住んでいる人がベランダで養蜂を始めて、採れたてのはちみつを楽しんでいるケースもあります。

最初は小規模な副業として始めてから、収益が上がれば養蜂箱を増やして大きく稼ぐことも不可能ではありません。

養殖業に興味がある方は以下の記事も参考にしてみてください。